| Geburtshelferkröte |

| Färbung |

|

||||||

| Länge | ca. 3-5 cm | ||||||

| Pupille | senkrecht, schlitzförmig | ||||||

| Handballen | mit 3 Höckern | ||||||

| Parotiden | Ohrdrüsen (Parotiden) ähnlich wie bei der Erdkröte ausgebildet (fehlen bei Knoblauchkröte!) | ||||||

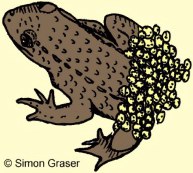

| Männchen zur Brutzeit | mit Laichschnüren auf dem Rücken: |

||||||

| Ruf | glockenartig ("Glockenfrosch"!) |

| Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben |

| Gemäuer, auch in Ortschaften |

| Winterquartiere: tiefe Böden, feuchte Keller, Spalten im Gestein, Bauten von Nagetieren |

| "Laich"-Gewässer: Gewässer unterschiedlicher Größe, oft in Steinbrüchen oder anderen Sekundärbiotopen (Biotope, die sich nach der menschlichen Nutzung eines Geländes ausbilden) |

| gewöhnlich nachtaktiv |

| Balzende Tiere rufen während des Tages und in der Nacht (tagsüber allerdings immer aus den Verstecken). |

| Balz: Ende März bis Anfang April |

| Paarungsrufe angeblich auch von Weibchen: Wechselgesänge denkbar |

| Weibchen: 2-3 Gelege/Jahr; jedes Gelege kann über 70 Eier umfassen. |

| Die Paarung findet an Land statt. |

| Männchen betreiben Brutfürsorge: Nach der Paarung wickelt sich das Männchen die Laichschnüre um die Hinterbeine und trägt diese bis zum Schlüpfen der Kaulquappen etwa 2-3 Wochen mit sich herum; so entstand vermutlich der Name Geburtshelferkröte. |

| Ein Geburtshelferkröten-Männchen kann Gelege von bis zu vier Weibchen aufnehmen. |

| Die geschlüpften Larven werden in einem Gewässer abgesetzt. |

| Die Eizahl der Geburtshelferkröte kann wegen der Brutfürsorge durch das Männchen relativ gering sein, denn sie bieten während der Tragzeit des Laiches den Eiern einen wirksameren Fraßschutz als beim freien Schwimmen im Wasser. |

|

| beim Absetzen im "Laich"-Gewässer bereits weit entwickelt (ohne äußere Kiemen!) |

| Größe beim Schlüpfen: etwa 1,5 cm |

| Metamorphose im Jahr des Ausschlüpfens, doch kommt (vor allem in kälteren Regionen) auch Überwinterung der Larven häufig vor; in diesem Fall erfolgt die Metamorphose erst im April oder Mai des zweiten Lebensjahres. |

| Länge der Kaulquappen bei der Metamorphose 5-10 cm; Überwinterer sind stets besonders groß. |

| Spinnen, Insekten, Asseln, Tausendfüßler |

| Regenwürmer |

| Nacktschnecken |

| Vögel |

| Ringelnatter |

| Feinde der Kaulquappen: Fische, Larven von Wasserinsekten (Libellen, Wasserkäfer) |

| Aufblähen des Körpers und Einziehen der Beine |

| Starrezustand (Totstellreflex) |

| Totstellreflexe auch bei Kaulquappen |

| Verbuschung oder falsche Renaturierung von Landlebensräumen (z. B. Steinbrüche und andere Rohbodenstandorte) |

| zu hoher Fischbesatz im Laichgewässer |